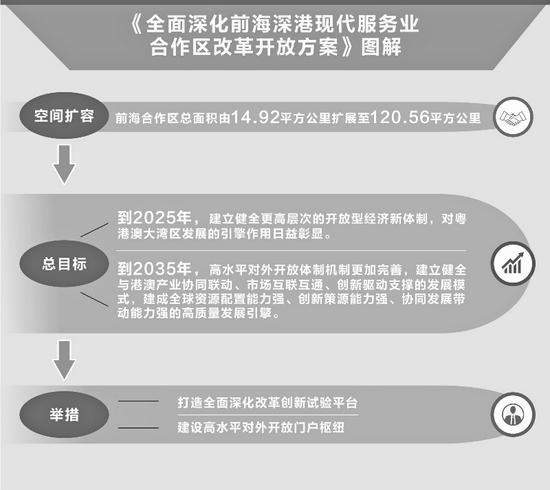

新的前海合作區實施范圍將以現有前海合作區為基礎,進一步擴展至南側毗鄰的蛇口及大小南山、北側毗鄰的會展新城及海洋新城、機場及周邊地區、寶安中心區及大鏟灣等片區,總面積由14.92平方公里擴展到120.56平方公里,為原來面積的8倍。

前海合作區再迎發展新征程!

9月6日,備受關注的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》(以下簡稱《方案》)正式發布。《方案》圍繞前海合作區打造全面深化改革創新試驗平臺和建設高水平對外開放門戶樞紐提出了八大措施,細品《方案》,可高度濃縮為三個關鍵詞:“擴區”、“改革”和“開放”。新的起點下,前海肩負怎樣的發展使命?又將迎來怎樣的發展新格局?對建設粵港澳大灣區釋放怎樣的利好?

擴區:提升發展能級

隨著《方案》的發布,一個更大的前海展現在眼前。《方案》明確,新的前海合作區實施范圍將以現有前海合作區為基礎,進一步擴展至南側毗鄰的蛇口及大小南山、北側毗鄰的會展新城及海洋新城、機場及周邊地區、寶安中心區及大鏟灣等片區,總面積由14.92平方公里擴展到120.56平方公里,為原來面積的8倍。

“前海空間越大,意味著可承載的資源和功能就越多,進而能更好地扮演好服務香港的角色。”廣東社科院經濟學教授丁力接受記者采訪時表示,前海一直以來的定位就是為香港未來的繁榮發展創造更好的條件,而香港當前正面臨土地空間有限,導致制造業被擠壓,出現產業空心化問題,“大容量”的前海能更好地實現 “香港所需、深圳所能、合作所向”的愿景。

實際上,《方案》開篇就再次點明了建設前海合作區的初心和使命,即“支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平”。毫無疑問,與香港一水之隔的前海,具備粵港、深港合作的先天優勢,而目前,前海也已經成為與香港關聯度最高、合作最緊密的區域之一,在支持香港融入國家發展大局中發揮著“橋頭堡”的作用。中聯辦發言人日前發表談話時也表示,內地廣闊的市場腹地和豐富的要素資源是香港破解產業單一、發展空間不足、流動渠道狹窄等問題的金鑰匙。

值得一提的是,此次被納入前海發展空間范圍內的寶安中心區及大鏟灣、機場及周邊地區以及會展新城及海洋新城,均屬寶安近年來重點發展的區域,而寶安中心區、海洋新城,以及承載“互聯網+”未來科技城的大鏟灣片區都是今年深圳政府工作報告中提及的重點布局項目。寶安區發展研究中心經濟師朱東山接受證券時報記者采訪時表示,上述這些片區的發展將與前海發生“共振”,如寶安中心區目前已引進了深圳農商行、亞太衛星、鵬鼎、VIVO等大批總部企業,可與前海聯動發展總部經濟,同時中心區配套的醫療、文化、教育、公共服務等都將為前海灣片區高端人才提供優質的公共服務。而在大空港片區,依托國際機場可以與前海聯動發展高端物流業;依托會展中心,可以發展會展經濟。

綜合開發研究院(中國·深圳)常務副院長郭萬達向證券時報記者表示,擴容讓前海產業多元化發展成為可能。大小南山和寶安片區的加入,將為合作區增加高科技制造業企業。隨著會展新城及海洋新城被納入合作區,在會展產業方面,前海合作區將會與這一領域發展較好的香港實現更深刻的聯動;另一方面,海洋經濟也進入了前海的產業體系,包括海洋工程、海洋設備、海洋生物醫藥以及海洋大數據等行業,大有可為。

展望未來,“擴區”后的前海將擁有豐富的產業業態,將在高新科技、海洋科技、航空物流、會展業,以及先進制造等方面大有可為,從而大大提升前海的發展能級。

改革:增強發展馬力

從2010年國家正式批復《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》以來,前海就一直奔跑在制度創新和改革開放的路上,改革成為推動前海發展的不竭動力,也是前海作用發揮和價值彰顯的重要所在。截至目前,前海累計推出645項制度創新成果,在全國復制推廣65項,全省復制推廣82項,全市復制推廣203項。

此次深化前海合作區改革,《方案》給出了明確的定位,即“打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平臺”。具體如何打造,《方案》也給出了具體路徑,即推進現代服務業創新發展、加快科技發展體制機制改革、打造國際一流營商環境及創新合作區治理模式四大方面。

比如在推進現代服務業創新發展上,《方案》明確提出,要建立健全聯通港澳、接軌國際的現代服務業發展機制體制,要推進現代服務業與制造業融合發展。港區全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民表示,前海全面深化改革,將讓更多香港企業通過前海進入內地經營,讓香港服務業更好地融入國家雙循環的新格局。截至今年8月,前海合作區累計注冊港資企業1.15萬家,2020年前海合作區實際利用港資38.02億美元,占前海實際利用外資比重達88.3%。這意味著,港企作為前海經濟支柱的作用日益顯現。

再如在加快科技發展體制機制改革方面,《方案》也做了系統性的安排。眾所周知,港澳地區科技研發水平高、技術創新實力強,因此,促進港澳和內地創新鏈的對接,推動科技成果轉化成為前海此輪深化改革的任務之一。據證券時報記者了解,當前前海落戶市級以上部門認定的各類創新載體有27家,另擁有“香港X科技創業平臺”等一批面向港澳團隊的創業載體。根據《方案》,未來前海有望通過大力發展粵港澳合作的新型研發機構、建設國家版權創新發展基地等措施,打造成為粵港澳科技創新高地。

而在吸引粵港澳科技創新團隊和人才進駐內地發展的過程中,良好的營商環境也是前海必須著力打造的重要抓手。“從營商環境來看,港澳有很多我們需要認真學習的地方,營商環境不需要創新,直接把成功的經驗搬過來用就行了。”丁力指出,不少港澳人士之所以對前往內地發展沒有積極性,是因為對內地的營商環境不放心,前海若能在粵港澳大灣區的概念下,引領打造優質的營商環境,并且輻射到大灣區范圍內,實現一體化的市場,則是一個非常大的突破。

郭萬達表示,打造國際一流營商環境,需要進一步做好政府服務的改革、市場準入制度的改革、法制的改革。《方案》指出,用好深圳經濟特區立法權,健全外資和民營企業權益保護機制。

開放:拓展發展廣度

《方案》明確,前海建設高水平對外開放門戶樞紐,支持香港經濟社會發展,提升粵港澳合作水平,構建對外開放新格局。自前海合作區成立以來,就一直在向港人港企開放建設市場、擴大金融業對外開放、促進貿易自由化和提升法律事務開放上下大功夫,并取得一定的成績。

比如,在對外貿易方面,數據顯示,2021年上半年前海合作區進出口總額(按關區口徑)6506.4億元,增長29.9%。對于《方案》中提到的“深化與港澳服務貿易自由化”,有創業者表示深有感觸。“香港在金融、對外貿易等方面有獨特的優勢和基礎,加快深港貿易自由化,可以為我們這類從事貿易行業的從業者帶來更多機會。”深圳一名跨境電商從業者對證券時報記者表示,前海對于跨境電商的補貼力度可能不及內地一些城市,但是前海的優勢在于毗鄰港澳,有著更加完善的配套體系,為企業走向國際化創造更好的條件。

再如,在金融開放方面,前海已打造了跨境人民幣貸款、跨境雙向發債、跨境雙向股權投資、跨境雙向資金池、跨境資產轉讓、跨境金融基礎設施等“六個跨境” 金融特色品牌。港交所前海聯合交易中心、東亞前海證券、恒生前海基金公司等正式開業,CEPA框架下金融業對港澳地區開放措施在前海全面落地。此外,還掛牌成立前海地方金融監管局,設立前海金融風險防控中心,打造“前海鷹眼系統”,促進前海金融業有質量地穩定健康發展,前海持牌金融機構累計達252家。

“要素自由流動可以實現更高效的資源配置,但在深港合作中,金融的主戰場還是在香港。”丁力指出,香港是國際金融中心的地位不變,前海要做的是扮演好香港金融中心的“后臺”角色,提升與香港金融合作的水平,提升香港國際金融中心的地位,在發展好香港的同時發展自己。

對于建設高水平對外開放門戶樞紐,中國國際經濟交流中心產業規劃部部長王福強接受媒體采訪時指出,當前我國在現代服務業方面還沒有完全實現開放,包括教育、文化 、醫療、金融等領域,但前海基于前期CEPA的成功實踐,完全可以成為對外開放的門戶樞紐。

Copyright © 深圳前海在線商務服務有限公司 All Rights Reserved. 免責聲明 粵ICP備19142764號